Соколов Александр Сергеевич

Советский и российский музыковед и педагог. Министр культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации в 2004—2008 годах, профессор и ректор Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского, заведующий кафедрой теории музыки, доктор искусствоведения. Член Союза композиторов России. Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (1999). Член Совета и член бюро РГНФ. Член Совета по науке МК РФ. Член Совета по музыкальному образованию МК РФ. Председатель Совета ректоров консерваторий государств – участников СНГ. Председатель Совета ректоров консерваторий РФ. Председатель Московского музыкального общества (ММО). Председатель Общества теории музыки РФ (ОТМ). Член Совета ректоров РФ. Член Совета ректоров Москвы и Московской области. Член Патриаршего Совета по культуре[1]. Член Экспертного Совета Минкультуры РФ. Президент Международного союза музыкальных деятелей. Член президиума Российской общенациональной секции ИСМЕ (с 2009).[2]. Председатель Учёного Совета МГК им. П. И. Чайковского.

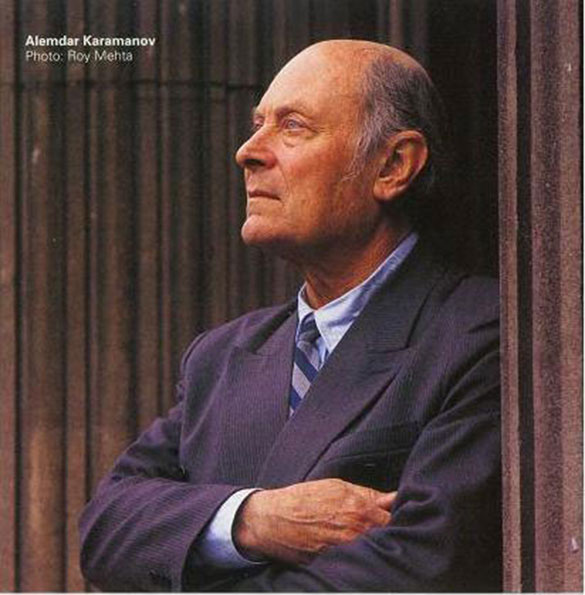

БЕСЕДА А.С. СОКОЛОВА С А.С. КАРАМАНОВЫМ

(1991 г.)

А.Соколов: Алемдар Сабитович, как бы вы сами могли разделить свой творческий путь на наиболее важные периоды, и с чем они были связаны в плане вашей стилистической, художественной ориентации, в плане влияний, которые вы испытывали, вообще в плане вашего самоопределения?

А. Караманов: Я думаю, что мой творческий путь, который начался с консерватории, можно разделить на четыре периода: консерваторский, с 1953 по 1958 год, следующий этап с 1959 по 1962 год — я называю его «классический» период, потому, что музыка этого времени носит на себе отпечаток стилизации под венскую классику.

Период с 1962 по 1964 год называется «модернистским» — это один из наиболее серьезных периодов, довольно большой по количеству написанного, по объему и по содержанию музыки. Он включает камерные произведения, симфонии, второй скрипичный концерт.

И, наконец, период с 1965 года по сегодняшний день я не могу определить каким-то одним словом: он совершенно единый во всех отношениях — в развитии мысли, в смысле средств, которые с годами накапливаются, но не отступают от своей основы. В 1965 году было разработано средство, которое называется «поглощение минора» — совмещение мажоро-минорных ладов с преобладанием мажорного лада; оно присутствует в произведениях этого периода.

Этому периоду принадлежит наибольшее количество произведений — две трети из всего, что создано, и замыслы будущего творчества. Я не остановился в своих музыкальных экспериментах, и замыслы смотрят гораздо дальше, нежели то, что есть.

Если Бог даст силы, я снова начну творческий путь, начну расширение и воплощение нового. Этот период объединен общей идеологической программой, его можно назвать «религиозным»: весь он посвящен программности, сфера которой полностью находится в религии.

В данном случае — религии христианской: моя музыка охватывает все тестаменты Нового Завета — Евангелие, Апокалипсис и другую литературу, они — ее подробная, конкретная программа, осмысленная в единстве симфонизма.

Почему я сказал «в данном случае»? Шопенгауэр, например, перешел в буддизм. Я не собираюсь переходить в буддизм, но моя музыка может коснуться других религий, исследования их каких-то характерных структур.

А.Соколов: В какой степени определение по идеологической стезе определило выбор жанров? Религиозная тема для вас — это одновременно и автоматически соответствующие ей традиционные жанры, или вы подразумеваете религиозность более широкого плана, вкладывая это понятие в такие жанры, где, может быть, мы того не ожидаем, — как некую «подводную» проблематику?

А. Караманов: Весь этот период насквозь симфонический. Есть, правда, очень мелкие отступления, например, Концерт для фортепиано, и то он симфоничен по природе.

А в основном это — больше десяти симфоний программного содержания, несколько ораторий, Stabat Mater, Реквием. Все проникнуто насквозь симфоническим сознанием. Исключение составляет цикл романсов «Тебе».

А.Соколов: Как в симфониях проявляет себя религиозная тема: это следование скрытой сюжетной программе — или это сверхидея какого-либо религиозного плана?

А. Караманов: Это, безусловно, следование программе — например, Евангелия или Апокалипсиса, углубленного, осмысленно прочтенного и раскрытого в сфере эмоционального содержания. Но даже это эмоциональное содержание вытекает из требований текста. Например, мы найдем в тексте Нового Завета такое изречение Апостола Павла: «Братья, у вас должны быть такие чувствования, как и у Иисуса Христа». Вот это именно и есть та самая эмоция в музыке.

В Апокалипсисе, который воплотился в шестичастном симфоническом цикле — это новая форма симфонии: одночастная многораздельная форма, она казалась наиболее подходящей для воплощения конкретного содержания, — в нем есть следование букве и, в то же время, — то, к чему я стремился, — единство симфонического переживания. То есть, я стремился к той самой сверхидее, о которой вы говорите, которая должна быть выражена только посредством чисто симфонического мышления.

Все шесть симфоний монопопевочны: темы появляются уже из этой попевки и начинают свое самостоятельное развитие. Так, в тестаменте Апокалипсиса развиваются несколько различных образов, идей. Например, образ-идея зверя с семью рогами, которая внезапно появляется в центре этого содержательного документа, и начинается ее развитие, очень глубокое, многостороннее. Или идея семи церквей, семи лампад, горящих перед престолом.

Вера, которая претерпевает диалектическое развитие в своем непослушании Богу и в борьбе со злым началом — семироговым зверем. Но это не все. Появляются и другие образы, идеи, мысли, которые «замешиваются» в этот текст. В Евангелии вы найдете, что царство небесное подобно квашне, в которую женщина запустила дрожжи, и оно все скисло.

А.Соколов: Эта программа, она в какой степени должна быть доведена до сведения слушателя? Как он должен быть подготовлен для восприятия вашей музыки?

А. Караманов: Вот, например, «Блажени мертвии» — она очень хорошо освещается индуистским содержанием, мифами Индии. Достаточно только прикоснуться к грандиозности этой страны, ее природе, архитектуре, и понятно будет слушателю, откуда этот экстатический дух, мощь. Это гораздо точнее соответствует программе, чем название «Великая жертва» — ужасы всякие, пытки и прочее.

А.Соколов: У вас есть мистериальная идея, которая облекается то в одну, то в другую форму. Как бы вы могли это ядро сформулировать? Это парадоксально: вы даете одну возможность интерпретировать, а потом совершенно другую, — как такое возможно?

А. Караманов: Все эти интерпретации возникли уже потом, к сожалению, по разным поводам. Главная и единственная интерпретация создавалась не в один день. Симфонии сочинялись с 1976 по 1980 год, более четырех лет. Работа огромная, связанная с вниканием не только в сам Апокалипсис — и в другие церковные документы. Но когда симфония была окончена, чтобы ее хотя бы показать…

Если бы я сказал, что это по Евангелию или Апокалипсису, то я не дожил бы до сегодняшнего времени. А потом уже, когда стало приходить время, я хотел оставить эти Апокалиптические названия, но вот возникла эта индийская программа, во всяком случае, в третьей части («Блажени мертвии»). Симфоническая музыка — она сама за себя говорит.

А.Соколов: Как вы считаете, какое состояние должен испытать слушатель при восприятии этой музыки? Оно на что больше ориентировано: на медитацию восточной религии или, например, на отрешенность европейского типа — также момент религиозного состояния? Что это за модус, эмоция, аффект, в котором ваша музыка находится?

А. Караманов: Во-первых, это музыка, потому она шире, нежели какое-то узкое направление, она направлена к разным религиозным проявлениям, как мысль или культура. Поэтому она рассчитана на любого человека, независимо от того, знает он религию или не знает.

Это чистый симфонизм.

Если говорить о медитации: я думаю, многие, кто практикуют и занимаются медитацией, не поймут этой музыки, или она будет им совершенно чужда. И люди узкого религиозного направления, например, христианского, могут не понять ее мощи.

А вот музыканты должны воспринять ее как наследницу восходящей школы музыкального программизма: Скрябин, Вагнер, Рахманинов, Р. Штраус, Малер, — тут и Караманов появляется. Она рассчитана на высококультурную прослойку, которая может иметь хорошие сведения о медитации, но ею не заниматься, а если и заниматься, то под симфоническую музыку.

А отрицать симфоническую музыку… Как можно ее отрицать?!

А.Соколов: Как совершился поворот от модернизма к религиозной теме? И в каком смысле он был биографическим?

А. Караманов: В 1964-м году в консерватории было резкое неприятие всего нового. Я ощущал страдание, угнетение. В начале 1965 года во мне словно возник воздух, живой, новый. Музыка потянулась к Евангелию. Возникла просветленность жизненная, как будто бы открылась безграничная перспектива жизни. Музыка несла в себе свободу. Это было начало обращения к Богу. Мое творчество остается светским. Это не церковничание. Вся «Совершишася» написана во внекультовый период. Дальше я обратился к церкви и написал такие произведения, как Stabat Mater, Реквием.

А.Соколов: То есть именно как композитор вы обратились к церкви?

А. Караманов: Да.

А.Соколов: Как возникла ваша теория «поглощения минора»? Путем чисто музыкального экспериментирования с ладом, с системой музыкальных средств? И что ее инициировало?

А. Караманов: Эта теория по существу явилась откровенно, я ее не придумал. Она и символизировала духовное возрождение, явилась его материальным носителем. Нашедшего это средство настолько удивляло и поражало человека, хорошо знающего классическую музыку, в которой не допустимы были многие вольности, присущие, допустим, модернизму. Настолько открывало эту перспективу…

А.Соколов Как эта идея пришла к вам? Через вслушивание в другую, чужую музыку или как сторона самонаблюдения над своим собственным творчеством? ???

А. Караманов: Нет, нет, это пришло чисто вдохновенно. Я написал тогда одну небольшую вещь, которая потом вошла в цикл «Совершишася», — часть, которая называлась «Воскресение»: «Его здесь нет — Он воскрес». Именно в этой пьесе проявилось поглощение минора. Совершилось. Весь Stabat mater пронизывает тема, только для того, чтобы показать совмещение минора и мажора, но с доминантой мажора.

А.Соколов: Это становится у вас лейтгармонией?

А. Караманов: Да, в Stabat mater и других религиозных произведениях. Потом появляется и иное в гармонической сфере, но поглощение минора остается и в других произведениях, хотя и меньше, — как оптимистический дух Воскресения Христова, символ Воскресения.

А.Соколов Немного поясните, что вы вкладываете в само слово «поглощение»?

А. Караманов: «Поглощение» в том смысле, что мажор и минор — это музыкальные противоположности; при совмещении, если взять их в одной и той же тональности, возникает определенного рода диссонанс. Эта попевка рассчитана на то, что мажор как бы исчезает, но он чувствуется, и в результате возвращение к мажору происходит на пике содержательной гармонической структуры. Это не просто мажор. (Играет.)

А.Соколов Как вы считаете, где могут быть корни этого явления?

А. Караманов: В классической музыке есть попытки разрешить это противоречие: у Шопена, у Баха, у Скрябина. Но никто не мог переступить именно этот порог.

А.Соколов Возникает амбивалентность. У Шнитке много игры терциями мажоро-минора в одной системе. Это похожие вещи?

А. Караманов: Наиболее точно этому соответствует полутерция джаза.

А.Соколов В каком-то общем смысле это — интонация века…

А. Караманов: «Совершишася» написана в классическом содержании, поэтому она совершенно чиста по отношению к соединению этих двух противоположностей. Только семиступенны ладов одновременно звучащих гармоний. Конечно, Стравинский, Шнитке совмещает.

Сам я не являюсь музыковедом — ни в коем случае. Но музыковедение по поводу моей музыки еще не состоялось. Нет ни клавира, нет ничего.

А.Соколов: Первый период — ориентация на классическую музыку, далее, после его отрицания, второй модернистский период — опять с ориентацией на классическую музыку. В чем качественное различие этих двух внешне сходных ориентаций?

А. Караманов: Последний период — он самобытен, а классический период — он рабски подражает, совершенно подражателен. А во втором — чувствуется глубокое развитие музыкального языка. Хотя в первых произведениях еще носит скованный младенческий характер языка. Но все равно он самобытен.

А.Соколов: В чем тогда для Вас была роль двухлетнего периода. Кстати, в эти годы очень многие прошли тернии структурализма, и у Шнитке, как раз эти годы. Что для Вас значило тогда и сейчас, по прошествии стольких лет?

А. Караманов: Это неприятие. Музыка должна была пройти эти тернии. Цветов для нее не оставалось, потому что не оставалось свободы в том, что официозно было открыто, переиначено. Нельзя было идти этим путем. Он резко не принимался. В этом отрицании чувствовалась такая духовная мощь, что ты чувствовал, что тебя давят. Я как раздавленный человек. Это началось с 1961, когда Хрущев поехал в ЦК. Гонения начали страшно усиливаться. Это было повторение 1948 года.

А.Соколов: Вернемся в консерваторские годы. Вначале вы занимались подражательством, освоением наследия. Это был безопасный путь. Потом вы начали «подставляться». Кстати, в эти годы многие прошли тернии структурализма. С кем вы были связаны в то время?

А. Караманов: В то время я был очень тесно связан со Шнитке. Я учился у Кабалевского, и в этом-то вся беда и была: я принес ему Квартет — он не захотел слушать. А когда я принес «Музыку для виолончели» — это закончилось вообще печально: вызвали на кафедру, устроили разнос… И началось непримиримое, страшное гонение. Я окончил аспирантуру, но это было фактически изгнание меня.

А.Соколов: А что удалось изучить в то время из современной музыки? Ведь тогда практически ничего не было?

А. Караманов: Всё, абсолютно весь модернизм. Луиджи Ноно был моим кумиром. Кстати, когда он приезжал сюда, в Москву, то слушал и мою музыку. Резко отозвался о многих, но когда я показал всего лишь две африканские пьесы, он целый час меня хвалил. Он был моим кумиром, но не потому что приехал, а потому что его музыка носит отпечаток пуантилизма. Я изучал Пендерецкого, не говоря уже о знании таких модернистов, как Шенберг, Веберн, Булез или Берг. Я знал совершенно всё! Пендерецкий был, к сожалению, большим моим кумиром! Я слушал его день и ночь. Как можно было это слушать?!

А.Соколов: Когда у Вас изменилось к нему отношение? Ведь он сам очень сильно менялся. Пендерецкий того времени — совершенно не то, что последующий Пендерецкий.

А. Караманов: Особенно тщательно я изучал Пендерецкого не только по записям, а именно по нотам. В то время в библиотеку Союза композиторов приходили все изданные материалы польской авангардистской волны, и больше всего Пендерецкий. Я следил за их музыкой и видел, насколько поразительно мы иногда шли нога в ногу с их модернизмом. Это был поиск выхода.

Я видел, как человек дошел до определенной точки и потом распался, то есть звук его распался: появились графические, математические линии и так далее. Я вернулся к двенадцатитоновой системе.

Я прослушал другие лады: семнадцатиступенные, пятидесятиступенные… Что такое семнадцатиступенный лад? Это расстроенное фортепиано. Хоть ты меня убей, я ничего не мог там понять. И я понял, что в двенадцатиступенном ладу для нас есть что-то такое абсолютное, непреходящее.

Пендерецкий, Ноно, Ксенакис — все это потрясало. Но когда я закончил фуги и вернулся к классике, я уже многое понял. Сейчас я всю эту модернистскую шелуху… не стал бы слушать.

Сейчас — да, на таком большом расстоянии! А тогда ведь прошло всего два года довольно большого увлечения.

А.Соколов: Чем был определен опять такой резкий поворот?

А. Караманов: Появлением новой живой струи творчества. У индусов есть такой термин сатт читт ананда, он означает «живая струя», — которую рекомендуют найти и с ней жить. Вот эта струя появилась в моем творчестве, внутри. Понимаете? И это настолько радовало, что все остальное оказалось мертво. Творческий процесс не мог прекратиться, ведь творческий процесс не прекращается, его нельзя прекратить. И вот, когда живая струя появилась, она всецело поглотила все. Все стало постепенно развиваться.

И все опусы Пендерецкого для нее превратились в пустое кривляние, иногда просто доходящее до издевательства. Но все равно мой модернистский период остается и воспринимается. И музыка таких предшественников как Берг, Шенберг, — тоже. Когда не кажется, что расширение звука и пользование графическими приемами, как конкретность фактическая звукового материала. А любое другое использование лада я не отрицаю.

Ничего себе сонористика в небо!?

А. Караманов: Да, сонористика в небо, какого бы то ни было, хоть двенадцатитонового лада! Все равно.

А.Соколов: А если окинуть взором основные направления в музыке послевоенных лет, не только советских, но и на Западе, — допустим, неоромантизм, — эта эстетика что-нибудь для вас значит?

А. Караманов: Я слабо разбираюсь в этом, я почти ничего не знаю. Причина тут ясна: поскольку молчит моя музыка — огромный материал не понят, она лежит и никому не известна, — то у меня не было возможности и охоты изучать другую музыку. Я продолжал или писать, или работать в других жанрах. Мое творчество было вне закона, и даже до сих пор вне закона!

А.Соколов: Ну, а если вопрос повернуть в такую плоскость: какие-то влияния, связанные не с наследием, а с тем, что параллельно делалось другими композиторами, — в какой степени до вас это доходило и в какой-то степени на вас влияло?

А. Караманов: Ответ тот же самый.

А.Соколов: А Шнитке?

А. Караманов: Мне нравится творчество Шнитке. Я знал и знаю его творчество. Он мне показывал свои произведения, свои симфонии. Но дело в том, что у нас очень много общего оказывалось. Поразительно! Моя музыка также обращалась к двенадцатитоновым созвучиям особого характера в терцовом изложении, которые проходили и у него. Совершенно независимо (!) мы приходили к одинаковым гармоническим структурам. А не всякий стремился к этому. И собственно трудно найти в музыкальной литературе попытки осознать возможность терцового двенадцатизвучного аккорда.

А.Соколов: Тут есть, конечно, примечательные параллели! Причем у каждого из вас совершенно самостоятельные корни. Может быть, дело в религиозности? Причем, у Шнитке это метарелигиозность, то есть интерес к разным религиям.

А. Караманов: Безусловно. И, собственно, Шнитке, как и я, не просто музыку пишет. Вот, например, Реквием, также симфонии, — безусловно, они несут на себе сильную идеологическую программу. Это не всякому композитору присуще.

А.Соколов: Как вы считаете, насколько актуальна классическая основа формообразования в вашем творчестве? Насколько можно говорить об ориентации на определенные каноны, принципы формообразования, на конкретные формы?

А. Караманов: Моя музыка последнего периода, конечно, впитала в себя все, что присуще классическому периоду формообразования: всякие частности не рождались заново, она воспринимала старые структуры. Но при этом в программной структуре одночастной симфонии было что-то новое. Это, кстати, замечал и Шнитке. Он говорил, что моя музыка действует целым, а в частностях она не нова. Ну, это если и верно, то такую музыку можно рассмотреть и как абсолютно новую по структуре, но так трудно сказать…

Я, как и Шостакович, — если бы у меня спросили: какое Ваше лучшее произведение? — то я бы сказал, что я его еще не написал. Потому что я собираюсь дальше: я собираюсь раскрепостить эти формы, которые не то чтобы подавляли меня, но — подавляли! Но в последнем периоде мне удалось с помощью внутреннего дыхания поднять эти формы. Окрылялись перед музыкой, хотя мы увидим удивительное много заимствование конкретных способов большой формы. Своего – мало, буквально начиная от попевки, темы, мелодии, периода и т.д.

А.Соколов: Если подойти к этому вопросу с другой стороны. Как у вас складывается сам процесс сочинения? Есть ли у вас какие-нибудь свои осознанные ритмы творчества, последовательность задач перед вами возникающих? Это, конечно, самый сложный вопрос, но — тем не менее…

А. Караманов: Да, это вопрос, конечно, очень сложный. Альфред Гариевич, во всяком случае, говорил, что сначала он сочиняет вдохновенно, а потом уже находится то, что вычисляется, то, что необходимо. Я могу сказать то же самое. В начале весь этот процесс прослушивается в общем, сверху, не дается никаких конкретных, определенных заданий, а когда выстраивается общая канва звучания, — тогда происходит конкретное воплощение с помощью озвучивания.

Сама музыка просто так звучать не может, ей надо выстроиться в очень мощную конструкцию, буквально во всех отношениях. В пятой части цикла «Бысть» мне приходилось применять некоторые приемы дифференциального интегрального вычисления. Я ими не владею, но пришлось рассчитывать массы инструментов в зависимости от кульминации, иначе это невозможно.

По партитуре это можно увидеть. Тогда услышать все что угодно, даже вплоть до расчета применялось. Любое созвучие, любой аккорд, произведение — оно звучать не будет: надо знать, как его «поставить», как его оркестровать. То есть, потом уже для воплощения Высшего смысла употребляется весь аппарат мастерства композитора. В этом мы со Шнитке совершенно одинаковы.

А.Соколов: Вы меня очень сильно заинтриговали. Потому что в такой ситуации, как расчет кульминаций и массы звучания, возникает, конечно, не научная обоснованность, но эмпирически отшлифованная система, — которая есть, например, у Римского-Корсакова. Он все знал: в каких регистрах, в каком балансе надо писать и так далее. Значит, у вас возникали такие ситуации «экстремального» характера?

А. Караманов: Одной из самых сложных, самых немыслимых была партитура «Бысть».

А.Соколов: Но что же это все-таки за кульминация, которая требует расчета массы, с привлечением даже таких, совсем, казалось бы, инородных методов — интегральных вычислений?

А. Караманов: В партитуре мы сразу увидели бы это. Зачастую в моих произведениях «гармоническая полифония», как я сам ее называл, довольно монофонна, то есть, имеются тема и гармония, — несмотря на ее какие-то «ползания»; хотя в действительности я мог там видеть самостоятельные, допустим, сорок голосов. Но вот здесь все сорок-пятьдесят голосов отпущены на свободу: нет ни одного голоса, который бы повторил другой.

Все идут самостоятельно, полифонически, используя одну и ту же… темой ее не назовешь — лучше пассажем, но в разных ритмах и метрах, начиная от шестьдесятчетвертых, тридцатьвторых, шестнадцатых, восьмых, четвертей, и до половинок, целых, бревисов.

И чтобы рассчитать все это, чтобы нигде не было провала, надо их так поставить полифонически, так везде ввести, чтобы в целом получалось нагнетающая адская кульминация, где они все сойдутся. И это и есть, кстати, принцип интегрального вычисления, который может вывести кривую, пользуясь отдельными ее показателями на различных участках.

А.Соколов: А кто вам подсказал эту идею? Вы занимались математикой?

А. Караманов: Я всем занимался. Я занимался и занимаюсь любой областью человеческого познания, меня все интересует, все волнует. Это мне дало возможность показать вам, зачем я рассчитывал свою теорию. Я беру, интегрирую, и получается кривая. Но я не буду пользоваться формулой. Я буду стараться найти решение, так поставить, чтобы это выстроилось в целостную форму.

А.Соколов: Чертовски интересно! А есть ли у вас еще какие-нибудь аналоги такого подхода, связанные с другими ситуациями? Когда действовал расчет, «сайентизм», — то есть проникновение в сочинение научного мышления как подспорье, как способ определиться?

А. Караманов: В общем, расчет, конечно, имел большое значение в моем творчестве. С начала религиозного периода в моем творчестве ничего не было возможно эмпирически. Все должно быть рассчитано, тогда как до этого как раз расчета было меньше — несмотря на то, что это был модернизм. Это был модернизм без расчета. Религия с расчетом… (Смеется.)

А.Соколов: Да… Это все очень и очень интересно!

А. Караманов: Исполненные Вторая, Третья и Шестая части «Бысти» еще не дают представления о целом. А весь цикл задуман как целое. Я сделал какие-то «подставки» других симфонических произведений, которые хоть чем-то напоминали бы характер и образы недостающих частей, и в какой-то мере достиг интеллектуального воссоздания этого сочинения. Мне невозможно было его прослушать — не было всех шести частей симфонии; получилось сверхэмоциональное познание музыки. Пока надежда на Федосеева.

А.Соколов: Вы обмолвились, что Реквием, заканчиваемый сейчас, тоже перебрасывает арку к семидесятым годам. У вас были какие-то «заделы»? Что это был за материал? Это уже тогда был Реквием?

А. Караманов: Да, это был Реквием, полностью, но сейчас он претерпел в основном большие сокращения.

А.Соколов: То есть, можно говорить, что это редакция того сочинения, — или это другое сочинение?

А. Караманов: Нет, это редакция. Но первой просто не осталось, так что это редакция, которая будет единственной.

А.Соколов: Как вы отнеслись сейчас к музыкальному тексту, написанному двадцать лет назад?

А. Караманов: Это была самая настоящая реставрация. Сейчас оркеструется лучше, чем предполагалось в семидесятые годы. Но где-то семьдесят, или даже больше процентов остается неизменными, замысел не трогается. И текст литературный остается не тронутым.

А.Соколов: Если идеи, которые у вас были двадцать лет назад, остаются в силе, это свидетельствует о цельности такого большого периода. И сегодня речь идет о какой-то технической работе?

А. Караманов: Да.

А.Соколов: Поговорим немножко об оркестровом стиле. У вас почти не было возможности корректировать свое симфоническое письмо после прослушивания исполнений. Какую роль это для вас играло?

А. Караманов: Вот именно, что играло! Именно это было самое тяжелое. С «Бысть», по Апокалипсису, мне крайне повезло. Когда была сделана первая партитура цикла — Вторая симфония, она была исполнена, в это же самое время. Ее исполнил Киевский оркестр, в 1979 году.

Я мог проверить верность новых мыслей, новых замыслов. Я увидел, что все было верно, что я не ошибся ни в одной ноте замысла. Я оперировал немыслимым оркестром — которого никто никогда в мире не использовал: шесть саксофонов, шесть флейт — это говорит о многом! Когда я увидел, несмотря на недостатки акустики, что все правильно, то дальше уже свободно воплощал всю эту идею.

И уже к 1980-му году она была закончена. И когда в 1982-м году Федосеев обратился к моей партитуре, я услышал, что там не было ошибок, все стояло на своем месте. А сам большой оркестр, который, конечно, служил и, может быть, будет служить препятствием на пути исполнения моей музыки, — без него невозможно было бы эту музыку воплотить. Ее никак нельзя втиснуть в рамки обычного тройного или четверного оркестра.

А.Соколов: Работа над партитурой идет такт за тактом — или происходит какой-то монтаж, который приводит к окончательному виду? В какой последовательности вы решаете задачу: идете от начала до конца слева направо, по тексту, — или это бывает по-разному?

А. Караманов: Бывает по-разному. Это трудно. Все это очень сложный процесс. Тут нет никакого технологического принципа — как Бог положит. Все эти сочинения были написаны непосредственно в партитуру, но, конечно, с большими черновиками. Потому что когда начинаешь создавать партитуру, то кажется: вроде просто, вот, сейчас напишу.

А когда создана хоть одна страница, то думаешь: как же это можно сыграть? Это невозможно сыграть, невозможно оживить весь этот материал. И когда Владимир Иванович (Федосеев. — Ред.) это оживил — это было замечательно. и сейчас, столько времени прошло, эти произведения выявляют совершенство этих книг.

А.Соколов: Я тогда прослушал целиком на телевидении это исполнение. Мне очень понравилось, очень здорово сыграли.

Дайте, пожалуйста, коротенькую авторскую аннотацию по основным своим сочинениям, их характеристику, не музыковедческую, а композиторскую. Допустим, цикла фуг.

А. Караманов: Я об этом никогда не думал.

А.Соколов: В чем, по-вашему, состоит музыкальная идея фуг, в ее символическом представлении?

А. Караманов: Это фуги модернистского периода. Их материал максимально раскрепощен. Форма — это какая-то масса, «безграничный поток серий, но нигде не замыкающийся».

«Пролог, Мысль и Эпилог», написанные перед фугами, — это какое-то безграничное устремление в страшную, трагически-эмоциональную сферу. Возможно, что именно желание как-то обуздать этот материал, как-то и чем-то его остановить, вызвало у меня повышенный интерес к такой строго формальной конструкции, которая присуща фуге.

И к ее приемам — потому что там были запущены постепенно все приемы, которые доступны фуге: увеличения, уменьшения, ракоходы, обращения. А ведь все это уже закабаляющая конструкция, которая остановила эмпирическую свободу развития темы. Я почувствовал к этому вкус и пришел к таким сломам, которые были более тональными, нежели свободными — как фа минор, например.

Тональными, потому, что закабаление в формальный материал фуги приняло уже максимальные размеры и заставило «отоналиться» сериальную, атональную музыку.

А.Соколов: Все фуги складываются в какую-то цельность или это самостоятельные, свободно комбинированные сочинения?

А. Караманов: Конечно, они все сочинялись непрерывно, одна за другой. Но замысла единого целого не было — просто фуга за фугой, тональность за тональностью. Однако сейчас я ясно вижу, что желательно их исполнять все, потому что тогда они создадут впечатление целостности. Это 1964 год. Третий Квартет – это начало модернистского периода, 1962 год.

А. Караманов: Второй – консерваторский. Вокальные миниатюры –1974, лирический характер, слова Аллы Сампуровой, это была моя вторая жена – очень талантливая поэтесса. Когда сочинения еще не звучали, я вырабатываю транскрипцию. Я ее не записываю, но все-таки пытаюсь использовать все средства фортепиано, вплоть до шумовых эффектов, чтобы показать симфонический дух этих произведений. Сначала «Совершишася», потом отрывок из «Америки». Я никогда не рассказываю. Как я буду говорить об «Америке», которую я вообще еще не создал.

А.Соколов: Как мы сделали это в фильме, там была ясна идея, почему Вы это делаете?

Но я там проболтался насчет «Америки».

А. Караманов: Во-первых, если говорить о камерном концертном творчестве – это надо будет расширить. Как немало у меня этих произведений, но в камерном периоде «модернистского» найдется все, в плоть до модернистского большого концерта, где самые диссонантные и любящая ужасы музыка – публика сможет найти, так сказать, большую идеологическую закваску от начала до конца (можно расширять это).

…А если говорить о том, что я могу сказать о себе в творческом отношении… Это все-таки очень трудно говорить человеку, когда даже двадцатая часть его творчества еще не прозвучала. Когда крупнейшие, самые основные (драматические) симфонические произведения, которые вертятся у автора в голове, никто не слышал. А то жалкое количество, что где-то когда-то звучало…

Например, Федор Глущенко в Киеве сыграл мою Десятую симфонию, которая принадлежит к наиболее трудным моим произведениям: это одно из сочинений того самого «модернистского» периода.

Он ее сыграл. Симфонический оркестр до тех пор, пока его не развалили, способен был играть такие труднейшие произведения. Ее транслировало киевское радио, но мне удалось записать только две части: вторую и финал, которые хранятся у меня в Симферополе. А в Москве никто даже и не знал. А ведь поднять такое произведение очень трудно.

А.Соколов: Сколько у вас всего симфоний?

А. Караманов: Двадцать третьей заканчивается «Бысть», и есть еще одна.

А.Соколов: Вы уже почти Мясковского догнали!

А. Караманов: Не старался, но пришлось. За мной следует только Вайнберг, у него семнадцать или восемнадцать симфоний.

А.Соколов: По поводу Пендерецкого была очень интересная оценка. Что Вы еще отторгаете, как явления культуры и искусства? Что Вам совершенно не симпатично?

А. Караманов: Я уже признавался в своей не компетенции в знаниях сугубо современной музыки, как молодых наших композиторов, так и мировых, объясняя — это тем, что моя музыка молчит.

И Вы можете. Но если говорить о том, что я резко отвергаю вот из того, что я знаю – Пендрецкого. Больше ничего!

Это наши рабочие записи.

Пендерецкого, потому что он пачкает Христа. Все его слушают. И развращает людей. Легко подходит к религии, легко.

А.Соколов: Скажите, в вашем Реквиеме все моменты Ординария, вообще все, что касается службы, учтено — или это концертный Реквием?

А. Караманов: Это концертный Реквием, но это богослужение. Это симфоническое богослужение. Я легко к религии не подхожу. К примеру, Реквием мой написан на католический текст, где не упущена ни одна буква, ни одна точка — весь текст полностью. Я не посмел вольничать, сокращать его или прерывать другими текстами.

А.Соколов: Это все-таки заупокойная месса, которая, в общем-то, в принципе ориентированна на ту ситуацию, в которой она должна быть?

А. Караманов: Конечно. На раскрытии сущности этого текста. И она глубоко трагична и глубоко человечна.

А.Соколов: А что вы думаете о Реквиеме Шнитке?

А. Караманов: Он был написан после моего Реквиема. Шнитке прослушал мой Реквием, а через несколько лет появился его Реквием. Но я должен признать, что не слышал его Реквиема.

А.Соколов: Реквием Денисова вы тоже не слышали?

А. Караманов: Не слышал.

А.Соколов: Вы что-нибудь знаете о Каретникове?

А. Караманов: Из музыки?

- Я знаю композитора. Он очень серьезный как музыкант. Показывал он свою музыку. Не знаю, как он сейчас, но, в общем, модернистского толка.

- Он такой Нововенец по происхождению и по убеждениям.

- Он симпатизирует как музыкант, как человек.

А.Соколов: А насколько далек от вас Щедрин?

А. Караманов: Щедрин начинал в то время, когда начинал я и Шнитке. Но мне казалось, что он начинает с талантливых проявлений, таких как, Первый фортепианный концерт. Но потом его музыка пошла в другом направлении. Мне кажется, она глубоко чужда нам.

- В духовном отношении? В техническом, в общем, оснащенной.

А.Соколов: Вам вообще помогает или мешает в собственном творчестве присутствие какой-то другой звучащей музыки? Бывают ли какие-то периоды, когда вам вообще ничего не хочется слышать? Или это не связано с тем, что происходит внутри вас? В Москве музыкальная среда волей-неволей вторгается вовнутрь, заполоняет. Вы что-нибудь знаете про Николая Каретникова? Он такой же затворник, только в условиях столицы. Он очень себя ограничивает от каких либо воздействий. У вас есть нечто интуитивно сходное…

А. Караманов: Да, есть. В Симферополе, слава Богу, не нужно ни от кого затворяться, чтобы ничего не слышать. (Смеется.) Я понимаю тех людей, которые затворяются, потому что их музыка нигде не представлена, не звучит. Если бы мы могли бы ее представить, записать на пластинки, тогда мне невольно пришлось бы больше общаться с окружающими. Я понимаю тех затворников: ты вынашиваешь идею озвучивания своего материала, и ты должен сам его услышать, при жизни. Ведь я не могу слушать другую музыку, потому что сам нахожусь в творческом процессе создания произведений, потому что они еще не прозвучали.

И, действительно, если не прозвучала 5-я симфония, то пусть бы она прозвучала. Вот о ней чтобы сказали? Я должен признать, что кто ее услышит, то их уже не станет. Вот тогда я услышу, что ты сказал об этой музыке? Там использованы такие средства, что не представляю…. Все возможности гигантского симфонического оркестра. Услышите его — тогда спрашивайте, нельзя так. ….

Опера Каретникова создана, но где она? — Она не исполнена. Вот в чем затворничество таких людей. Я включаю телевизор и слышу Щедрина, Шнитке, Денисова. Им повезло. Они исполнены, записаны на пластинки. Попробуйте о 5-й симфонии, что-то сказать, а уже потом спрашивайте меня о всех других.

А.Соколов: Мне ясна ваша позиция. А можно ли так сказать — не с широкой трибуны, — что у Вас не было учителя?

А. Караманов: Нет, это ни в коем случае не так! Я должен сознаться, что Кабалевский — это был не учитель. Это мучитель, а не учитель. А вот Семен Семенович Богатырев…

А.Соколов: Он же вел вас по полифонии?

А. Караманов: Нет, по композиции. Вот он был моим учителем во всех отношениях. Консерваторию я закончил у Богатырева, а когда был в аспирантуре, к сожалению, он уже умер.

А.Соколов: Что вам дал Богатырев?

А. Караманов: Крайне много. Именно то, что нужно. Он дал строгость, в одно мгновение прекратил распущенность дилетанта в музыке. Он заметил мою одаренность, через это принял меня в консерваторию, но очень строго наложил на меня не тяжелый, а легкий груз — как Христос говорит: «легкое бремя» — большой культуры. Богатырев дал мне возможность почувствовать свободу, ту радостную свободу, которая не является ни в коем случае произволом. Недаром же говорят: чем большего хочешь достигнуть, тем от большего надо отказаться. Вот что он сделал: он заставил меня отказаться от того, от чего, как он считал, мне нужно было отказаться, — чтобы была свобода законности.

А.Соколов: Откуда вы начинаете исчислять опусы своей музыки?

А. Караманов: Я опусы не ставлю, но считаю их буквально с первых дней поступления в консерваторию. Я ничего не исключаю.

А.Соколов: То есть, вы бы не возражали, если бы музыка того ученического времени прозвучала?

А. Караманов: Да, и даже был бы очень рад.

А.Соколов: Как же это совместить с высказыванием, что ваша самостоятельная музыка начинается уже по ту сторону модернизма, а все, что до того, было подражательно, не самостоятельно?

А. Караманов: Я ни в коем случае не предлагаю изучать, не даю какие-то большие оценки этим опусам. Но для меня, как творческой личности, они имеют большое значение.

Может быть, я Второй квартет, написанный в начале 1954 (или в конце 1953) года, с большим удовольствием и интересом прослушаю, чем какие-нибудь другие опусы, так как это импонирует состоянию моего духа. (Смеется.) Я чувствую себя сейчас в трагическом положении. И уверен, что эта музыка созвучна моему настроению. (Смеется.)

А моя нынешняя музыка — она светоносна. Но откуда? Моя судьба совсем не такая….

А. Караманов